![]()

|

|

アニマルウエルフェア連絡会 |

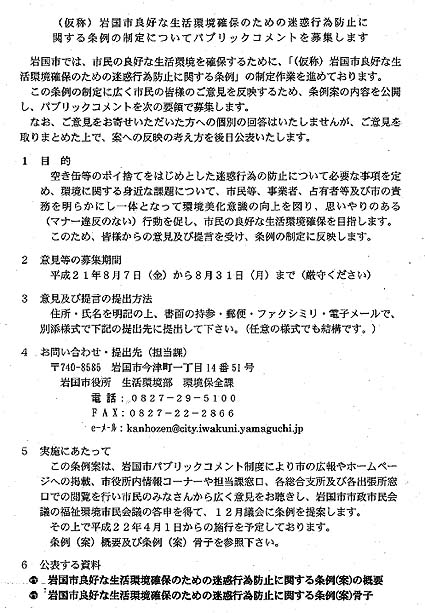

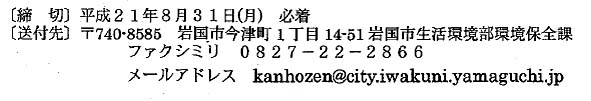

●|岩国市ホームページ|→|広報・公聴 パブリックコメント|

→|(仮称)岩国市良好な生活環境確保のための迷惑行為防止に関する条例の制定についてのパブリックコメント|

|

[追加情報]h21.10.07up ※岩国市のホームページ中「パブリックコメント」は適時更新されています。同上の公開資料コピーは|PDF文書のコピー|←クリック |

| [追加情報]h21.08.28up 「この条例計画案中、条例の前段となる根拠法令のない事項、法令等の逸脱した解釈、行政民事不介入、行政執行不作為に起因する事態、等についての意見と提案。」…について、提出された意見・提案のコピー →クリック|パブコメ意見|PDF18k白黒4頁 |

|

[追加情報]h21.08.26up ●同第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。(※法律を超えたら)違憲立法。 |

|

[追加情報]h21.08.25up

|

|

|

|

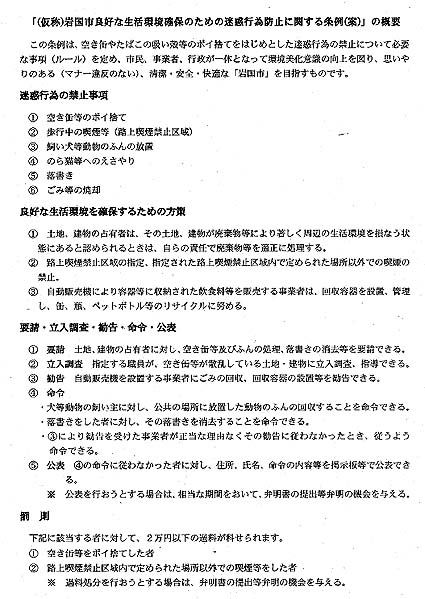

このページ内容は随時更新されることがあります。 ●条例はその前段となる法律を根拠として、法律を超えない範囲で作られます。法律を超えた時に「違憲立法」といわれます。 |

|

●民事の判例からも知られる通り、迷惑被害などを訴える側が「飼い主のいない動物」と「実質的に動物を飼養管理している者」の行為などとの「因果関係」から「所有の権利と義務を持つ飼い主」であることを証明しなければ迷惑賠償を求められません。 ・ ●当条例の「飼い主」の定義は「行政民事不介入」の原則を侵し、法律の精神を超えた「行政裁量権の逸脱」とみられます。 ・ ・ <よせられた意見及び提言(以下・意見)>●定義(7)の「飼い主」について・・・ 定義(6)で、動物を動物愛護法の対象動物としていることから、当条例が根拠とする法律は同法となります。 同法では第44条の罰則の一部の適用を除き、動物の所有者又は占有者(あるいは取扱者を含む)の責務等を決めています。 同法は、動物の所有や占有の権利義務を持つ者の、所有や占有に際しての条件などを決めるものではありません。 従って、根拠とする同法を超えて、当条例で飼い主を(所有者、占有者ではないが、実質的に動物を飼養管理している者を含む。)と定義する場合には、その都度民事の手法で、所有者、占有者の証明をしなけらばならず、行政民事不介入を侵します。 また、(所有者、占有者ではないが、実質的に動物を飼養管理している者を含む。)を、前段となる根拠法の「所有者又は占有者」であるものと証明できる事態を容易に想定できます。 えさを与える者が、自らを所有者あるいは占有者であると申し出た場合などです。 その際に『(動物愛護法第25条)多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認め』られないときは、適正な終生飼養のほか、法令順守により給餌又は給水をやめてはならないなどの責務等が決められているため、法律と当条例の間の整合性がなくなり、当条例案の目的とも思われる「猫その他の動物にむやみにえさを与えることにより、その鳴き声、ふん等により周辺の生活環境に係る被害」が成立しません。 従って、定義(7)「飼い主」の定義全文の削除、又は、(所有者、占有者ではないが、実質的に動物を飼養管理している者を含む。)の括弧内文章の削除を意見とします。|関連情報|←クリック |

|

<意見>●「命あるものであることにかんがみられる」動物と「ゴミ」などが、同じ基準の迷惑行為防止条例の中で必要な事項を定められるとする基本的な考えに、公平平等公正な合理性が見られません。 従って、岩国市が現行の愛護動物に係る法令などに準拠しても万事やむを得ず具体的に行えないなどの理由から、是非とも愛護動物に係る条例が必要な場合には、モノやゴミなどによる生活環境の保全とは別途の条例案を計画すべきとする意見です。 ・ <意見>●自らは「動けないモノ」に関わる人の行為がそのまま「良好な生活環境確保のための迷惑」になる場合の禁止と、自由に動きながら人の支配下に置かれることも可能な「命あるモノ」に対する人の行為の禁止を、同じひとつの条例で定めようとする計画に当初より無理があります。 類似の事例を検証しても、当条例の執行を可能とする判断が困難であるため、当条例から対象とする愛護動物の分野は除かれることを望みます。|関連情報|←クリック ・ ・ ・ ●当条例の動物は「動物愛護法の対象動物」ですから、第9の2項による「自ら所有せず又は占有しない犬、猫その他の動物」には、ネズミやハト、カラス(但し、人が占有している場合を除く)は含まれません。 また、自ら所有も占有もしないが、「他人が所有等の権利義務を有する動物」であるはずもなく、「人さまの犬猫に公共の場所でえさをやるな!」などはありえません。 当条例の「自ら所有せず又は占有しない犬、猫その他の動物」とは、飼い主や取扱者のいない、『牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる』と解釈せざるを得なく、迷惑被害の訴えられる愛護動物は、当条例案の「概要」の通り「のら猫」に限られるものと思われます。 ・ <意見>(第9ふんの放置の禁止等)の2項について… 「自ら所有せず又は占有しない犬、猫その他の動物」の表現は対象になる動物が極めて曖昧であり、条例に不適なため削除を意見とします。 |

|

●当条例が根拠とする動物愛護法の「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」より、(動物の愛護)と(動物の管理)を要約すると、 第1 動物の愛護及び管理の基本的考え方 (動物の愛護)【抜粋引用】〜〜〜動物の命に対して感謝及び畏敬の念を抱くとともに、この気持ちを命あるものである動物の取扱いに反映させることが欠かせないものである。〜〜〜命あるものである動物に対してやさしい眼差しを向けることができるような態度なくして、社会における生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養を図ることは困難である。 (動物の管理)【抜粋引用】〜〜〜また、所有者がいない動物に対する恣意的な餌やり等の行為のように、その行為がもたらす結果についての管理が適切に行われない場合には、動物による害の増加やみだりな繁殖等、動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こす場合があることについても十分に留意する必要がある。 第2 今後の施策展開の方向 2-(3)動物による危害や迷惑問題の防止 ・講ずべき施策 ア 【抜粋引用】 〜〜〜都市部等での犬やねこの管理の方法、所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること。 ・・・となっています。 ・ ●昭和25年からの狂犬病予防法の登録と鑑札装着を、岩国市が法律違反の罰則も含めて、極めて適切に執行していたならば… また、岩国市に於いて昭和48年からある動物愛護法の適正な終生飼養や繁殖制限の実行、遺棄犯罪の執行不作為を続けなかったならば… 野良犬、野良ねこ迷惑被害は抑止されていたものであり、法令の適切な実行の中で「野良犬は存在しなかった」ともいえます。 ・ ●行政不作為を起因とした愛護動物迷惑被害についての対策を、役所のデスクの上から行なおうとする「禁止条例」は、悪人を懲らしめる「性悪説」の理論です。性善説の我が国に馴染みません。 ・ ●(第9ふんの放置の禁止等)の2項の「えさを与える」について、前段の法律では「恣意的な餌やり」を認めた上で、結果への対応を求めています。 えさを与える「行為に起因する事態」の禁止は、当条例案概要の通り、現実的な「餌やり禁止」につながることから、近隣住民同士の直接的な対立を避けられません。新たな条例が近隣間の係争の原因になります。 |

|

<意見>(第9ふんの放置の禁止等)の2項の「えさを与える」について、条例の前段となる動物愛護法で『所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること。』としたことをうけた多数の地方自治体が、ガイドラインや要綱、又はガイドブックや要領などに基づく施策措置実行の成果を浸透させています。 岩国市でも条例の根拠となる法律に準拠し「恣意的な餌やり等の行為のように、その行為がもたらす結果についての施策措置」を速やかに推進すべきとする意見です。|関連情報|←クリック ・ <意見>(第9ふんの放置の禁止等)の2項の「自ら所有せず又は占有しない犬、猫その他の動物にむやみにえさを与えることにより、その鳴き声、ふん等により周辺の生活環境に係る被害を生じさせてはならない。」について… 動物愛護法で決めた、「動物の所有占有者等の責務違反」に起因して「周辺の生活環境が損なわれる事態」が認められた際に、同法で罰則を決めています。 当条例計画が法律を根拠にする場合の「生活環境に係る被害」は、「飼い主等の責務違反」に限られなければなりません。 「飼い主のいないねこへの餌やり」に起因する被害の「餌やり」と、「猫」との「因果関係」の証明を、民事と同様の手法で被害を受ける側が行うことになります。 当条例案第9-2項の禁止は、民事の証明の手法を用いらなければ成立しない被害であることから「行政民事介入」と、その被害との因果関係から結果的に「えさを与えること」の禁止という「前段となる法律を超えた措置=違憲立法」が疑われます。 従って第9-2項の全文を削除とする意見です。 |

・

・

雑感【事例の検証】

条件付きですが結果的に「野良ねこへの餌やり禁止」を施策措置とした事例があります。勝手気侭な餌やりを無条件で擁護するものではありませんが、そのような行為を環境省から出されている「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」に従う「動物愛護の思いや行い」と判断できないとき、極めて険悪な住民間対立に進んでいます。

現実の社会では、役人の禁止命令ですら恣意的な餌やりの中止に効果がありません。過去の歴史を振り返っても「餌やり禁止」対策で野良ねこ問題が根本的に解決していません。

餌やりの善し悪しの議論ではなく「餌やりが絶対になくならない!」ことを認識しなくては、動物愛護と動物管理の両立は困難です。

ねこの適正飼養や野良ねこ対策にあたり、敢えて「餌やり」を対策の要因から除いた計画すら進められています。「餌やり」に言及しない対策でも、やがて「餌やり」との関わりが生まれなかった事例はゼロに等しく、事後に行う餌やりのルール作りが守られやすく進みます。

ある役所では異なる2つの部署のAが「行為にフタをかぶせる、餌やり禁止」を、Bが「恣意的な餌やりの結果対策」を同時期に開始しました。Aには電話などでの応対が予想をはるかに超えて激増しましたが、事態の改善にいたりません。

Bでは野良ねこ苦情の起こる限られた狭い範囲の現場で、今迄に体験したことのない丁寧でち密な対応を続けることになり、「餌やり禁止」を用いることなく、野良ねこ苦情対策の浸透地域が広がります。

野良ねこ対策についての対応は、Aの所管からBの所管に引き渡され、当初の目的であった「行為にフタをかぶせる、餌やり禁止」の執行は未だありません。

日本には動物基本法がありませんので、環境省のすすめる「防除」の考えよりも、古くからの意識に残る「駆除」にかたよりがちです。命ある動物が、「良好な生活環境の確保」などという甘い言葉のイメージにもてあそばれます。

動物愛護法に準拠した範囲内を忠実に執行してもなお規制が行き届かなく、犬やねこについて地方自治ならではの規制が必要と思われる項目を思いうかべるとき、自ずと「餌やり禁止条例」などはなくてもよいものに思われていきます。(下のワークショップに続く…)・

・

地方自治体なればこそ、と思われる条例の数々

【条例を考えるワークショップとして・・・】

●犬の取扱い事業者は、新しい飼い主と犬と共の躾訓練及び知識の習得を終了させなければ、譲り渡しを行えない。

●前もって譲り渡しを目的に、動物を一度でも繁殖させる者は取扱い事業者としての許認可を受けなければならない。

●上記の者が、許認可にいたらないときは、譲り渡しをしてはならない。

●取り扱い事業者の譲り渡しには、渡し・受ける両方にその都度当首長の許可が必要である。

●当管内では、動物遺棄犯罪やその他の犯罪を通報しなければならない。

●当管内に、動物関連犯罪解決の目的から、対象動物等の飼養の継続等に係る施設を設置する。

●飼い主や取り扱い事業者がやむを得ない事態で所有権を放棄する際には、親族や債権者の中から適切に終生飼養できる者を指名し、譲り渡さなければならない。

●そのほか、続く

●

●

●●ペットの飼い主は、所定の月齢に達した期日までに繁殖制限手術をしなければならない。

●当管内で、ペットの展示や陳列を行ってはならない。

●ペットを、飼い主の終生飼養の責務に反して途中で譲り渡してはならない。

●飼い主の親族は、ペットを遺産相続しなければならない。

●取扱い事業者においても、終生飼養の責務は免れない。

●当管内で、動物の繁殖・販売・レンタルやそのほかの事業を一人の者が兼業してはならない。

●当管内で、外来種・移入種動物の飼育をしてはならない。

●当管内で、動物実験を行ってはならない。

●当管内の災害対策本部では災害基本法に従う愛護動物救援を行える。(通常は災害時の手引き程度であり、自衛隊などによる動物救済は原則として行えません。)

●そのほか、続く

●

●

●

【新条例の名称】動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための条例

(目的) この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、区民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止し、もって人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資することを目的とする。

(市の責務) 市は、動物の愛護及び管理に関する法律及び、動物の愛護及び管理に関する県条例、及びこの条例の目的を達成するため、動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画を策定し、市民と協力して、実施するよう努めるものとする。

(市民等との協働) 市は、市民等と協働し、地域社会、学校、家庭等において、動物愛護週間行事や適正飼養講習会等の実施、各種普及啓発資料の作成、配布等により、動物の愛護及び管理に関する教育活動や広報活動等を実施する。

(適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保)

・市は、繁殖を防止するための不妊去勢措置の推進に係る助成を行う。

・市は、終生飼養の徹底を図るため、動物取扱い業の指導や監視を行う。

・市は、やむを得ない事態により緊急避難的に所有権を放棄しなければほかに方法のない動物の、飼養の継続と飼養機会の発見に係る施設を設置する。

・動物が命あるものであることを踏まえた適正な飼養方法、禁止行為の周知徹底等を行うことにより、遺棄及び殺傷、衰弱虐待の防止を図るため、違法行為を発見した市民は通報しなければならない。(動物による危害や迷惑問題の防止) 動物による人の生命等への危害の発生防止のより一層の徹底を図るために、市内で特定動物の飼養を禁止する。

市長は次の各号のそれぞれにガイドラインを作成する。

・集合住宅での家庭動物の飼養ガイドライン。

・犬やねこの管理の方法のガイドライン。

・所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドライン。(個体識別措置の推進) 市長が任命する犬の登録調査員を置き、鑑札等の装着の確認及び狂犬病予防法違反を執行する。

(動物取扱業の適正化) 市長が任命する動物取扱業調査員を置き、不適切者に勧告又は命令等を行う。

・動物を飼養等しようとする者は、動物取扱業者に対し標識等の掲示を求めなければならない。

・動物を飼養等しようとする者は、購入時に動物取扱業者より動物の特性及び状態等に関する事前説明等を受けなければならない。

・社会性が備わる前の、幼齢の動物を販売してはならない。(実験動物) 原則として、市内で動物実験をしてはならない。

(産業動物の適正な取扱いの推進) 産業動物を飼養及び保管する者は、繁殖、販売、展示等に関わる事業を兼業して行ってはならない。

(災害時対策) 災害基本法に準拠して設置される災害対策本部で、被災動物救済を行えるものとする。

(人材育成) 市は、2名以上の動物愛護担当専任職員を置く。

・市長は、動物愛護管理行政の担当者の専門的な知識や技術の習得に対する支援を行う。

・市民と協働する動物愛護協議会を設置及し、市民からの動物愛護推進員等の委嘱を推進する。

・市民は、国及び関係地方公共団体等における官民の連携事業に積極的に参加する。(点検及び見直し)

動物の愛護及び管理に関する推進を図るため、計画の達成状況を点検し、施策に反映させるものとする。また、法律や都条例改定等に合わせて、必要な見直しを行うものとする。

|AWN Q&Aもくじ|へ戻る

関連記事は、AWN どうぶつネットにゅーす → バックナンバー

------------------------------------

アニマルウエルフェア連絡会

This page, and all contents, are Copyright "A.W.N. ".

このページの著作はアニマルウエルフェア連絡会に帰属します。